Находка в Первоуральске

О том, как это происходило, повествовали многие авторы, начиная с Мамина-Сибиряка и заканчивая Алексеем Ивановым. А недавно в научный оборот были введены воспоминания о сплаве, которые оставил Фёдор Васильевич Гилёв (1851-1933). С 1905 по 1917 год он служил окружным лесничим Добрянского горного округа, а до этого работал в той же должности на Билимбаевском заводе (ныне пригород г. Первоуральска в Свердловской области). Там его воспоминания отыскала местная исследовательница Нина Акифьева и после обработки опубликовала в книге «Железные караваны на Чусовой». Воспоминания Гилёва можно назвать кладезью по истории и технологии чусовского сплава.

Оседлать Чусовую

«Пригодною для сплава Чусовая бывает только раз в год – весной, в апреле месяце, и только в течение нескольких дней, не более недели. И то, в большинстве случаев при помощи прудовой воды, специально для этого скапливаемой в водохранилище при Ревдинском заводе», – писал Ф.В. Гилёв. Ревдинское водохранилище находилось в верховьях Чусовой между двух гор в котловине длиной 12 вёрст и в версту шириной. Накапливаемая здесь вода весной пускалась большим валом, существенно поднимая уровень Чусовой.

Ревдинский водяной вал достигал 2-2,5 метра высоты. Когда он подходил к Шайтанскому заводу и переставал прибывать, происходил выпуск воды из шайтанского пруда, что позволяло поднять Чусовую ещё на 17 сантиметров. Затем выпускался Уткинский пруд (22 см), за ним Билимбаевский (35 см), и так далее. Скорость выпущенного заводами вала достигала 7 км в час при общей длине до 200 км. Образно говоря, караваны должны были оседлать этот вал.

По воспоминаниям Гилёва, «искусственный подъём воды в Чусовой делался по известной системе под наблюдением особого чиновника водной коммуникации. О времени спуска воды из Ревдинского пруда извещались все пристани, дабы все караваны были готовы к отвалу. Как только покажется вал, барки начинают отваливать. Сначала плывут барки одного ревдинского каравана, спустя несколько часов к ним присоединяются барки шайтанского каравана, затем билимбаевского и так далее, по мере спуска вала число плывущих барок увеличивалось. Со всех чусовских пристаней отправлялось до 2000 барок». Основными пунктами назначения для них были Лёвшино, Пермь, Очёр, Добрянка.

Во главе флотилии

Каждый караван имел своего руководителя – караванного. Он находился на последней барке, которая называлась казёнкой. По конструкции она был аналогична всем другим и отличалась от них лишь наличием флагов да особой платформы с перилами и мачтой. На мачте находился разноцветный флюгер, который на Чусовой назывался «репейником».

Полную ответственность за проводку по реке барки нёс на себе лоцман (сплавщик). Ему подчинялась вся команда, кроме водолива, который отвечал за груз. В лоцманы, по словам Ф.В. Гилёва, выбирались «люди благонадёжные, трезвые и обладающие способностью правильно себя поставить в отношениях с рабочими, дабы в пути быть в их глазах авторитетом, заслуживающим доверия и уважения». У Строгановых лоцман, сплавивший благополучно 25 барок, то есть проработавший 25 навигаций, получал пожизненную пенсию. «Конечно, лоцманы этим очень дорожили и всемерно старались оправдать доверие», – свидетельствовал Гилёв. Обычно сплав по Чусовой длиной в 300 вёрст длился 4-5 дней. Пока не было пароходов, ещё неделя требовалась на то, чтобы поднять барки на 60 вёрст вверх по Каме до Добрянки.

Бурлаки на Чусовой

Для работы на сплав люди нанимались из сёл и деревень, нередко удалённых от Чусовой на 300-400 вёрст. Их называли бурлаками. «По-видимому, бурлаков не столько интересовал заработок, сколько желание посмотреть людей и себя показать, – считал автор воспоминаний. – Такие охотники являлись на пристани целыми десятками». Часто это были артели «однодеревенцев».

Плата за сплав в 80-х гг. XIX в. составляла от 9 до 10 рублей. Кроме этого, каждому выдавалась мука – пуд по прибытии на пристань и пуд перед отвалом каравана. Любимый напиток сплавщиков – брага из овсяной муки с солодом. Общее их количество доходило до 20000 человек! Обычно бурлаки носили грубую, домотканую одежду синего цвета. Обитатели заводов и пристаней, которые ставили себя выше малограмотных крестьян, иронизировали: «Уже «синички» прилетели, видно скоро будет лето» и порой называли их «батями». Слово «батя» (друг) бурлаки часто использовали в речи: «Лико (смотри) батя...» или «слыш-ка батя…»

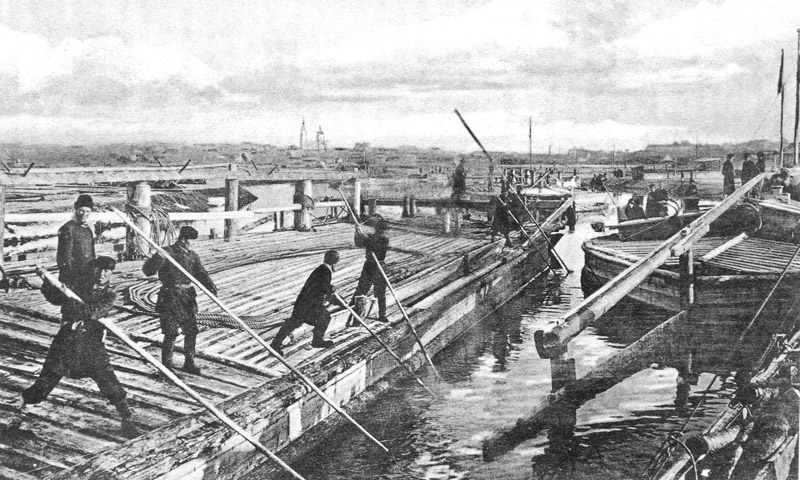

Как только проходил лёд, сотни бурлаков сталкивали новые барки шестами-«спишками» под запев лоцмана: «Как на зорьке, на заре, наша сила собралась, дёрнем, подёрнем, да ухнем!» После загрузки барж сплавщики истово молились Богу и ждали команды своего лоцмана: «Возьми шесты, подбирай чалки!» И вот барка отталкивается от берега и «выходит на струю».

Если при сплаве барки попадали на мели, на помощь им толпой спешили жители прибрежных деревень, которые брали плату за «ух», то есть за один дружный приём. «Нередко приходилось запевать два и три раза, за повторные запевы особой платы не полагалось», – писал Ф.В. Гилёв.

Конструкция барок

Поскольку поднимать порожние деревянные барки обратно по Чусовой возможности не было, то после сплава они шли на дрова. По этой причине конструкция их была самой простой. Вот что писал об этом В.Ф. Гилёв: «Плоское дно длиной 18 сажен (более 38 м. – прим. М. Калинина) и шириной 4 сажени (более 8,5 м), борта или вернее стенки бортов – почти под прямым углом к днищу. Продольная, почти плоская крыша, несколько столбов, укреплённых в днище и крыше, служащих для причала барки, называемых ухватами. Донные плахи ¾ вершка (3,3 см) толщиною, пришпиливались деревянными шпилями к еловым брусьям с корнями, называемыми копанями. К копаням деревянными же шпилями крепилась обшивка, то есть бортовые плахи 1¼ вершка (5,5 см) толщиной. На обшивку накладывались ещё длинные брусья, однорез, называющиеся бычками, для сбережения бортовых досок от поломки при ударе барки о камень или о берег, или при столкновении с другой баркой. Борта скреплялись поперечными брусьями, называющимися оздами. Вот и всё нехитрое устройство чусовской барки. (…). Сделанную таким образом на живую руку барку тщательно проконопачивали смольной паклей и оставляли на месте постройки на берегу Чусовой, приподнятой на высоких лёжках. После вскрытия реки барки сталкиваись в воду и подводились к месту погрузки. Погружалось в барку 10000 пудов (160 тонн)».

Особенности управления

Управление неуклюжими баржами осуществлялось с помощью больших гребков (вёсел), которые устанавливались на корме и на носу. Поэтому и назывались они поносными. Длина «вёсел», сделанных из ели, составляла 9 сажен (более 19 м). На каждую поносную становилось по 10 «судорабочих».

Каждая барка снабжалась двумя дощатыми вёсельными лодками (шитиками). В первую очередь они предназначались для причаливания и остановки барок, которые по причине каменистого дна Чусовой и её быстрого течения не могли использовать обычные якоря. При необходимости в шитик быстро садились три гребца, которые завозили на берег длинный пеньковый канат, обматывали им толстое дерево, пень или специальный столб, а другой конец каната спешно везли на свою барку, где он накидывался на ухватный столб. Чтобы не было опасной резкой остановки, канат понемногу травили, и барка причаливала к берегу. По свидетельству автора воспоминаний, «всё это не так легко было выполнимо на деле. От рабочих требовалось проворство, ловкость, сообразительность. По быстрой реке барки плыли с большой скоростью и плыли большой массой, тесня одна другую». На каждые 50 барок каравана полагалось ещё по две большие шестивёсельные лодки. Они предназначались для оказания помощи аварийным судам. Были годы, когда на Чусовой разбивались о скалы или обсыхали на мелях десятки судов.

Эпоха железных и чугунных караванов на Чусовой сошла на нет к концу XIX в. с развитием уральской железной дороги.

В XVIII-XIX веках в апреле на реке Чусовой происходила грандиозная, возможно, единственная в своём роде транспортная операция по сплаву сотен барок (барж), гружённых миллионами пудов чугуна, железа и изделиями из них. Значительная часть барж принадлежала Строгановым и направлялась из Билимбаевского чугунолитейного завода на Добрянский железоделательный.

В XVIII-XIX веках в апреле на реке Чусовой происходила грандиозная, возможно, единственная в своём роде транспортная операция по сплаву сотен барок (барж), гружённых миллионами пудов чугуна, железа и изделиями из них. Значительная часть барж принадлежала Строгановым и направлялась из Билимбаевского чугунолитейного завода на Добрянский железоделательный.